端午节(中国四大传统节日之一)

端午节,中国传统节日,又称端阳节、龙舟节、重午节、龙节、正阳节、天中节等等,节期在农历五月初五,是中国民间的传统节日。端午节源自天象崇拜,由上古时代祭龙演变而来。仲夏端午,苍龙七宿飞升至正南中天,是龙飞天的日子,即如《易经·乾卦》第五爻的爻辞曰:“飞龙在天”。端午日龙星既“得中”又“得正”,处在大吉之位,恩施普也,龙德显扬。端午节的起源涵盖了古老星象文化、人文哲学等方面内容,蕴含着深邃丰厚的文化内涵;在传承发展中杂揉了多种民俗为一体,节俗内容丰富。扒龙舟与食粽是端午节的两大礼俗,这两大礼俗在中国自古传承,至今不辍。

节日名片

- 中文名端午节

- 英文名Dragon Boat Festival(龙舟节直译)

- 别 称端阳节、龙日、龙舟节、天中节等

- 节日时间农历五月初五

- 节日类型中国四大传统节日之一

- 流行地区中国及汉字文化圈诸国

- 节日起源天象崇拜,龙图腾祭祀

- 节日活动扒龙船、放纸鸢、挂艾草菖蒲等

- 节日饮食粽子、五黄等

- 节日意义传承与弘扬非物质文化

- 国家文化遗产2006年5月20日列入第一批名录

- 世界文化遗产2009年9月30日入选世界名录

- 纪念人物屈原、伍子胥、曹娥、介子推等

- 起源时期上古时代

- 非遗保护单位文化和旅游部

节日名称

端午节

端午节

端午节,本是南方吴越先民创立用于拜祭龙祖的节日

。因传说战国时期的楚国诗人屈原在五月五日跳汨罗江自尽,后来人们亦将端午节作为纪念屈原的节日;也有纪念伍子胥、曹娥及介子推等说法。总的来说,端午节起源于上古先民择“龙升天”吉日祭龙祖,注入夏季时令“祛病防疫"风尚,把端午视为“恶月恶日”起于北方中原,附会纪念屈原等历史人物纪念内容。端午风俗形成可以说是南北风俗融合的产物。

端午节与春节、清明节、中秋节并称为中国四大传统节日。端午文化在世界上影响广泛,世界上一些国家和地区也有庆贺端午的活动。2006年5月,国务院将其列入首批国家级非物质文化遗产名录;自2008年起,被列为国家法定节假日。2009年9月,联合国教科文组织正式批准将其列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,端午节成为中国首个入选世界非遗的节日。

“端午”一词最早出现于西晋的《风土记》:“仲夏端午谓五月五日也,俗重此日也,与夏至同。”端,古汉语有开头、初始的意思,称“端五”也即“初五”。《说文解字》:“端,物初生之题也”,即说端为初的意思,因此五月初五被称为“端五节”。《岁时广记》说:“京师市尘人,以五月初一为端一,初二为端二,数以至五谓之端五。”古人习惯把五月的前几天分别以端来称呼。因此,五(午)月的第一个午日,谓之端午。

《盘古王表》与《三命通会》等均有载,远古时古越人天皇氏已发明天干地支。古人以天干地支来作为载体,天干承载天之道,地支承载地之道,设天干地支以契天地人事之运。古人纪年、纪月、纪日、纪时通用天干地支,根据干支历,按十二地支顺序推算,第五个月即“午月”,午月午日谓之“重午”,而午日又为“阳辰”,所以端午也称为“端阳”。

据统计,端午节的名称在中国所有传统节日当中叫法最多,达二十多个,如有龙舟节、重午节、端阳节、端五节、重五节、当五汛、天中节、夏节、艾节、五月节、菖蒲节、天医节、草药节、浴兰节、女儿节、午日节、地腊节、正阳节、龙日节、粽子节、五黄节、诗人节、屈原日、躲午节、解粽节、端礼节、五月初五、五月当午等等。

端午的多个名称由来:

天中节

因端午节恰在夏至前后,太阳直射点在北回归线,太阳在天空位置是一年里最当中的一天,故名。明代田汝成《西湖游览志余·卷二十·熙朝乐事》:“端午为天中节,是因为午日太阳行至中天,达到最高点,午时尤然。”

重午节

上古干支纪元法,以天干地支来作为载体,纪元通用天干地支。最初端午为干支历的午月午日,正月建寅,第五个月即为午月,午月午日谓之重午。到了汉代时,由于南北统一,历法变动,朝廷为了方便过节,规定每年的端午节改为阴历五月五日。

龙舟节

龙舟竞渡最早是古代南方吴越先民祭龙祖的一种祭祀活动形式

,南方吴越先民使用舟船普遍,往往在舟船画上龙图形作为本族的图腾或保护神。扒龙舟是端午节的一项重要活动,故称龙舟节。端午扒龙舟后来在中国南方沿海一带也十分流行。

当五汛

在上海部分农村,靠杭州湾北岸一带区域,如奉贤、南汇等地区,习惯上称“端五节”为“当五汛”。亦有个别地区称为“五月当午”。

龙节

上古先民在端午进行祭龙,端午节在当时其实是“龙的节日”。仲夏端午“飞龙在天”,苍龙的主星“大火”(心宿二)高悬正南中天,龙气(阳气)旺盛。《易经·乾卦》爻辞中所言的“龙”,实质是对苍龙七宿一年四时运行的阐发。

浴兰节

端午时值仲夏,是皮肤病多发季节,而端午日是草木药性在一年里最强的一天,这天采的草药治皮肤病、去邪气最为灵验、有效。民间有在端午采草药煲水沐浴的习俗,故称浴兰节。汉代《大戴礼》云:“午日以兰汤沐浴”。

菖蒲节、艾节

古人认为菖蒲、艾草有辟邪作用,端午阳气旺,且艾、菖长势茂盛,每年端午人们有在门上挂菖蒲或艾草辟阴邪的习俗,故端午节也称“菖蒲节”、“艾节”。

躲午节

五月,古时北方称之为“恶月”,所以有的地方在端午节这一天,父母便把未满周岁的儿童,送到外婆家去躲藏,以避恶,故有“躲午节”之称。

女儿节

明沈榜《宛署杂记》:“五月女儿节,系端午索,戴艾叶、五毒灵符。宛俗自五月初一至初五日,饰小闺女,尽态极研。出嫁女亦各归宁,因呼为女儿节。”

地腊节

道教把全年分为五腊,正月一日天腊,五月五日地腊。据《天皇至道太清玉册》与《云笈七笺》中说,五月初五名地腊,五帝攒会之日,此日五帝会于南方三炁丹天,查生人祖考及见世子孙所行善恶,以定罪福,校定生人官爵。道教认为一年中的几个腊日是良辰吉日,适合祭祀祖先和诸神以获得福佑。

历史渊源

源流

龙形星象

古老传统节日的起源与上古原始信仰、祭祀文化及天象、历法等人文与自然文化内容有关。根据现代人类学、考古学的研究成果,人类最原始的两种信仰:一是天地信仰,二是祖先信仰。古老节日多数形成于古人择吉日祭祀,以谢天地神灵、祖先恩德的活动。早期的节日文化,反映的是古人自然崇拜、固本思源等人文精神;一系列的祭祀活动,则蕴含着祗敬感德、礼乐文明深邃文化内涵。节日的起源和发展是一个逐渐形成,潜移默化地完善与普及的过程。古时南北风俗各异,先秦时代端午节的节俗活动鲜见于中原文献记载,就现存文献没法直接考证其源流。关于端午节的相关文字记载,“端午”二字,最早出现在晋代的《风土记》中,但端午的习俗却早已有之,譬如龙舟竞渡祭祀之俗,早已存在。

龙形星象

古老传统节日的起源与上古原始信仰、祭祀文化及天象、历法等人文与自然文化内容有关。根据现代人类学、考古学的研究成果,人类最原始的两种信仰:一是天地信仰,二是祖先信仰。古老节日多数形成于古人择吉日祭祀,以谢天地神灵、祖先恩德的活动。早期的节日文化,反映的是古人自然崇拜、固本思源等人文精神;一系列的祭祀活动,则蕴含着祗敬感德、礼乐文明深邃文化内涵。节日的起源和发展是一个逐渐形成,潜移默化地完善与普及的过程。古时南北风俗各异,先秦时代端午节的节俗活动鲜见于中原文献记载,就现存文献没法直接考证其源流。关于端午节的相关文字记载,“端午”二字,最早出现在晋代的《风土记》中,但端午的习俗却早已有之,譬如龙舟竞渡祭祀之俗,早已存在。

龙舟竞渡,是端午节的一项标志性习俗。相传起源于纪念屈原投江。其实,龙舟竞渡早在屈原之前就已存在。闻一多先生在《端午考》与《端午的历史教育》(见《闻一多全集》)论文中考证认为:“古代吴越是崇拜龙的,并认为他们是“龙子”。端午节两个最主要的活动吃粽子和竞渡,都与龙相关。粽子投入江河水里祭祀龙神,而竞渡则用的是龙舟。他们不仅有“断发文身”以“像龙子”的习俗,而且每年在端午这天,举行一次盛大的图腾祭;其中有一项活动便是在急鼓声中以刻画成龙形的独木舟,在水面上作竞渡祭龙神,也给自己游戏取乐,这便是龙舟竞渡习俗的由来。”据考,龙舟竞渡的习俗其实与古越人对龙图腾的原始信仰有关。远古时期古越人与“龙”密切相关,古越人天皇氏,为五龙之首。《易纬通卦验补遗》:“天皇氏之先,与乾曜合德。”此言天皇氏祖先与日、月、五星(七曜)合德,即其身份极为崇高。《路史》:“天皇氏骧首、鳞身”。《河图》:“五龙见教,天皇被迹。”荣氏注曰:“五龙治在五方,为五方神。”《春秋命历序》:“(五龙)父子分治五方”。以“龙”为图腾,在图腾时期,四支族的四龙各治一方,而以团族的一龙为中央共主,所以有五龙分治五方之说(闻一多《端午考》)。另据《汉书》记载:“越人常在水中,故断其发、文其身,以象龙子,故不见伤害也。”又《淮南子》载:“越人以箴刺皮为龙文,所以为尊荣也。”这几则文献,均记载了古越人与“龙”的关系,其实即是古越先民对龙图腾的信仰。

龙舟竞渡在春秋战国时期盛行于吴国、越国、楚国,在古代典籍有关龙舟起源的记载中,最早是出现在东汉。据《事物原始》中记载:“竞渡之事,起于勾践,今龙船是也。”汉代赵晔《吴越春秋》也认为,龙舟的起源“起于勾践,盖悯子胥之忠作”。至今专家公认的中国最早的“龙舟竞渡”的图形,发现于浙江宁波市鄞州区云龙镇甲村。据河姆渡遗址和田螺山遗址的史前文化表明,早在5000年至7000年前,就有了独木舟和木桨;龙舟最初原形是单木舟上雕刻龙形的独木舟,后来发展为木板制作的龙形船

。据专家考证,进行龙舟竞渡的先决条件必须是在产稻米和多河港的地区,这正是我国南方地区的特色。在古代典籍有关龙舟起源的记载中,最早是出现在东汉。事实上,我国南方吴越一带直到东汉时才开发。据此可以推测,端午的习俗最初可能只在长江下游吴越民族中流行,后来吴越文化逐渐和中原文化交流融合,这种习俗才传到长江上游和北方地区

。端午节风俗形成可以说是南北风俗融合的产物,随着历史发展又注入新的内容。

由来

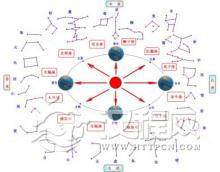

二十八宿

端午节源自天象崇拜,由上古时代龙图腾祭祀演变而来。端午祭龙礼俗的形成与原始信仰、祭祀文化、干支历法以及苍龙七宿正处南中的天象有关。中国古代的星象文化源远流长、博大精深,古人很早开始就探索宇宙的奥秘,并由此演绎出了一套完整深奥的观星文化。据《春秋命历序》:“天地开辟,万物浑浑,无知无识;阴阳所凭,天体始于北极之野…日月五纬一轮转;天皇出焉…定天之象,法地之仪,作干支以定日月度。”上古时代人们定天之象、法地之仪,根据日月星辰的运行轨迹和位置,将黄道和赤道附近的区域分作28组星宿,俗称“二十八宿”,按东南西北四方各分为七宿,即为“四象”;在东方的“角、亢、氐、房、心、尾、箕”组成一个完整的龙形星象,即苍龙七宿。苍龙七宿的出没周期与一年四时周期相一致,春季于东方抬头,夏季于南方腾升,秋季于西方退落,冬季隐没于北方地平线下。仲夏端午苍龙七宿高悬于正南中天。

二十八宿

端午节源自天象崇拜,由上古时代龙图腾祭祀演变而来。端午祭龙礼俗的形成与原始信仰、祭祀文化、干支历法以及苍龙七宿正处南中的天象有关。中国古代的星象文化源远流长、博大精深,古人很早开始就探索宇宙的奥秘,并由此演绎出了一套完整深奥的观星文化。据《春秋命历序》:“天地开辟,万物浑浑,无知无识;阴阳所凭,天体始于北极之野…日月五纬一轮转;天皇出焉…定天之象,法地之仪,作干支以定日月度。”上古时代人们定天之象、法地之仪,根据日月星辰的运行轨迹和位置,将黄道和赤道附近的区域分作28组星宿,俗称“二十八宿”,按东南西北四方各分为七宿,即为“四象”;在东方的“角、亢、氐、房、心、尾、箕”组成一个完整的龙形星象,即苍龙七宿。苍龙七宿的出没周期与一年四时周期相一致,春季于东方抬头,夏季于南方腾升,秋季于西方退落,冬季隐没于北方地平线下。仲夏端午苍龙七宿高悬于正南中天。

在传统文化中,方位和干支时间以及八卦是联系在一起的。先天八卦以乾坤定南北,天南地北为序,上为天为乾,下为地为坤;正南为先天八卦的乾位,即为“天”。仲夏午月午日,苍龙七宿运行至正南中(乾)方位,是龙升天的日子。苍龙群星一年四时的运行情况及事象规律,在《易经·乾卦》的爻辞中有阐发,仲夏端午苍龙运行至正南中天方位,对应乾卦第五爻“飞龙在天”。在《易经》中,以八卦为基础又两两重合而构成六十四重卦;重卦乾由上下两个乾卦重合而成,它的卦形由六根阳爻组成;爻是要从下往上数,而阳爻又以“九”代称,故从下数第五爻称“九五”;九五之爻在上乾卦中居于中的位置,称“得中”,而且从总卦来看,它处于奇数的位置,阳爻处于奇位称“得正”,故九五爻既“得中”又“得正”,从其所处位置来看,就是大吉之位。九五爻“飞龙在天”是《易经》乾卦中最吉利的爻。

古老节日是传承古老文化的载体,古老节日的由来与古老文化密切相关。仲夏午月午日苍龙七宿飞升于正南中天,《易经》称其为“飞龙在天”,龙星处在“中正”之位,既“得中”又“得正”,乃大吉大利之象。“龙”是古代南方吴越先民的原始信仰,上古先民以龙作为部族图腾神、保护神,自比是龙的子孙,他们不仅有“断发文身”以“像龙子”的习俗,而且在每年“飞龙在天”的仲夏端午以扒龙舟形式举行盛大图腾祭,酬谢龙祖恩德,祈福纳祥、压邪攘灾。古代的祭仪情形虽渺茫难晓,但还是可以从后世的节仪中寻找到一些古俗遗迹。端午文化充分体现了中华民族先民“天人合一”的自然观。端午节是老祖宗留下的文化瑰宝,它不仅清晰地记录着中华民族先民丰富而多彩的社会生活文化内容,也积淀着博大精深的历史文化内涵。

考证

近代大量出土文物和考古研究表明:上古时代南方吴越先民便创造出璀璨的高度文明

。其冶铸技术、农业、制陶、纺织及造船业等等相当发达。出土陶器上的纹饰和历史传说示明,他们有断发纹身的习俗,生活于水乡,自比是龙的子孙。端午节就是他们创立用于祭祖的节日。端午一开始主要流传于南方吴越一带,并作为一种“图腾祭”出现

。上古先民以“龙”为图腾,并选择在端午进行拜祭,端午节在当时其实是拜祭龙祖的节日。

相关诸说

人物纪念说

流传甚广的“历史人物纪念”观点,依据南朝梁人吴均的神话小说《续齐谐记》及宗檩的《荆楚岁时记》,认为端午节起源于纪念屈原。还有认为是纪念伍子胥、纪念曹娥、纪念介子推等。在历史发展演变中,传统节日大多数被附会上某些传说作为“起源”,但经实际考察,这些故事传说远远晚于节日诞生,是后世构建出来的。因近代前对历史考证缺乏,导致各种牵强附会的起源说法甚多,也由于某些历史人物碰巧与该日有关联,于是便产生了“纪念说”,其中以纪念屈原说影响最为广泛。近代的史学家不断指出纪念屈原这说法的错误,因为早在屈原年代以前,端午节已经存在。综览汉魏文献资料可发现,汉王朝经历四百余年历史,充满浪漫、激情,保持南楚故地乡土本色的楚文化,而被誉满天下的楚文化传人屈原,在汉魏前时代的端午节活动没有留下只言片语记载,因而许多学者认为端午节与屈原无关。在民间传说中,除了端午源于屈原说外,尚有纪念伍子胥、孝女曹娥、介子推、廉吏陈临、越王勾践等等说法。

历史文学是舞文弄墨者把自己爱和恨的记录留给后人的纪念品。而重论理、爱憎分明的“汉魏文人”痛恨忘恩负义又称雄一时的霸主越王勾践、晋文公,把悲悯之心投向直言敢谏的伍子胥与功不求报的介子推、东汉苍悟太守陈临,于是在汉魏后便把节日与历史人物联系在一起。有五月五日纪念伍子胥说法(《曹娥碑》),也有纪念晋地介子推说法(《琴操》)。当历史长河流入东晋,经过战乱洗礼的文人虞预在《会稽典录》中,又附以了五月五日纪念曹娥。善良的庶民们又把同情之心献给孝女曹娥。

后世附会"历史人物纪念说"主要有四种:

纪念屈原说

据《史记》“屈原贾生列传”记载,屈原(约公元前339年—约公元前278年),战国末期楚国丹阳(今湖北宜昌秭归)人,是春秋时期楚怀王的大臣。屈原,名平,字原,但实际上他姓“芈”,并不姓“屈”。

屈原

相传,屈原倡导举贤授能,富国强兵,力主联齐抗秦,遭到贵族子兰等人的强烈反对,屈原遭谗去职,被赶出都城,流放到沅、湘流域。他在流放中,写下了忧国忧民的《离骚》、《天问》、《九歌》等诗篇。公元前278年,秦军攻破楚国京都,屈原眼看自己的祖国被侵略,心如刀割,但是始终不忍舍弃自己的祖国,于五月五日,在写下了绝笔作《怀沙》之后,抱石投汨罗江自尽,以自己的生命谱写了一曲壮丽的爱国主义乐章。

屈原投江后,当地百姓闻讯马上划船捞救......。为了寄托哀思,人们荡舟江河之上,此后才逐渐发展成为龙舟竞赛。百姓们又怕江河里的鱼吃掉他的身体,就纷纷回家拿来米团投入江中,以免鱼虾糟蹋屈原的尸体,后来就成了吃粽子的习俗。

屈原

相传,屈原倡导举贤授能,富国强兵,力主联齐抗秦,遭到贵族子兰等人的强烈反对,屈原遭谗去职,被赶出都城,流放到沅、湘流域。他在流放中,写下了忧国忧民的《离骚》、《天问》、《九歌》等诗篇。公元前278年,秦军攻破楚国京都,屈原眼看自己的祖国被侵略,心如刀割,但是始终不忍舍弃自己的祖国,于五月五日,在写下了绝笔作《怀沙》之后,抱石投汨罗江自尽,以自己的生命谱写了一曲壮丽的爱国主义乐章。

屈原投江后,当地百姓闻讯马上划船捞救......。为了寄托哀思,人们荡舟江河之上,此后才逐渐发展成为龙舟竞赛。百姓们又怕江河里的鱼吃掉他的身体,就纷纷回家拿来米团投入江中,以免鱼虾糟蹋屈原的尸体,后来就成了吃粽子的习俗。 从文献记载来看,最早将屈原和端午节联系起来的,是南北朝时南梁吴均的神话志怪小说《续齐谐记》,此时屈原已去世750年以上,从唐人欧阳询转抄《风俗通》(东汉末年应劭著)的佚文可见,也许东汉灵帝时端午民俗中已有屈原的影子,但这也是屈原身后400多年的事了。虽许多端午习俗与屈原无关,但千百年来,屈原的爱国精神和感人诗辞,已广泛深入人心,故人们“惜而哀之,世论其辞,以相传焉”,因此,纪念屈原之说,影响最广最深,占据主流地位。在民俗文化领域,中国民众把端午节的龙舟竞渡和吃粽子等,都与纪念屈原联系在一起。

纪念伍子胥说

伍子胥

端午节的第二个传说,是五月五日纪念春秋时期(公元前770-前476年)的伍子胥。

伍子胥

端午节的第二个传说,是五月五日纪念春秋时期(公元前770-前476年)的伍子胥。伍子胥,名员,楚国人,父兄均为楚王所杀,后来子胥弃暗投明,奔向吴国,助吴伐楚,五战而入楚都郢城。当时楚平王已死,子胥掘墓鞭尸三百,以报杀父兄之仇。吴王阖闾死后,其子夫差继位,吴军士气高昂,百战百胜,越国大败,越王勾践请和,夫差许之。子胥建议,应彻底消灭越国,夫差不听,吴国大宰,受越国贿赂,谗言陷害伍子胥,夫差信之,赐子胥宝剑,子胥以此死。伍子胥本为忠良,视死如归,在死前对邻舍人说:“我死后,将我眼睛挖出悬挂在吴京之东门上,以看越国军队入城灭吴”,便自刎而死,夫差闻言大怒,令取子胥之尸体装在皮革里于五月五日投入大江,因此相传端午节亦为纪念伍子胥之日。

纪念孝女曹娥说

端午节的第三个传说,是为纪念东汉(公元23-220年)孝女曹娥救父投江。曹娥是东汉上虞人,父亲溺于江中,数日不见尸体,当时孝女曹娥年仅十四岁,昼夜沿江号哭。过了十七天,在五月五日也投江,五日后抱出父尸。就此传为神话,继而相传至县府知事,令度尚为之立碑,让他的弟子邯郸淳作诔辞颂扬。因此相传端午节亦为纪念孝女曹娥之日。

纪念介子推说

介子推是寒食节与清明节由来传说的主角,可也有认为端午节的由来与介子推有关。据东汉时期蔡邕的琴曲著作《琴操》中说,端午节系为纪念先贤介子推。

学术界对"历史人物纪念说"质疑:

端午节民谣

关于端午节的由来,说法甚多,诸如:“纪念屈原说、纪念伍子胥说、纪念曹娥说、纪念介子推说以及起于三代夏至节说、恶月恶日驱避说”等等。南北朝时代,南朝梁人吴均《续齐谐记》中方记载了端午节纪念屈原说,梁人宗懔在《荆楚岁时记》也有类似记载。

端午节民谣

关于端午节的由来,说法甚多,诸如:“纪念屈原说、纪念伍子胥说、纪念曹娥说、纪念介子推说以及起于三代夏至节说、恶月恶日驱避说”等等。南北朝时代,南朝梁人吴均《续齐谐记》中方记载了端午节纪念屈原说,梁人宗懔在《荆楚岁时记》也有类似记载。 对于诸“历史人物纪念说”,学术界大都认为是后世牵强附会之辞,难以置信。尤其是可疑的“屈原”,闻一多认为把屈原和端午节捆绑在一起,是南朝梁吴均的《续齐谐记》中才出现的,而端午节很早以前便已存在。由于《屈原列传》存在种种问题,指其不可信的学者颇多。如胡适说,“《史记》本来不很可靠,而屈原、贾生列传尤其不可靠。”胡适一直怀疑是否真的有屈原这么一个人,因为在司马迁的《屈原列传》之前,史书上没有关于屈原的记载。在司马迁前至战国屈原所在时期百多年这段时间里对屈原的记载是空白的,屈原是在司马迁的《屈原列传》才首次出现,如果真的有屈原这么一个响亮人物,史书上不该空缺的。把屈原和端午节捆绑在一起是在南朝的文献,而南朝离屈原跳江自尽间隔了七百多年。

《史记·屈原贾生列传》与《楚辞》均没有明确说明屈原投江事件的具体发生时间,最早记录屈原投江于五月五日是南朝梁吴均所作的神话志怪小说《续齐谐记》。据考,许多流传至今的端午习俗也与屈原毫无关系。据专家考古考证及学者闻一多先生的《端午考》、《端午的历史教育》列举的百余条古籍记载,端午的起源,是中国古代南方吴、越举行图腾祭的节日,比屈原更早。纪念历史人物说,无论是伍子胥、介子推,或者曹娥、陈临、屈原等说,学术界大都认为是后世杜撰附会之辞。

其它说法

恶日禁忌说

认为端午节起源于"恶月恶日"(见张心勤《端午节非因屈原考》)。汉代北方认为五月五日是“恶月、恶日”,且有“不举五月子”之俗,即五月五日所生的婴儿无论是男或是女都不能抚养成人,一旦抚养则男害父、女害母。甚至出现了“五月到官,至免不迁”,“五月盖屋,令人头秃”等说法。东汉王充《论衡》对“五月五日生子不举”的解释:“夫正月岁始,五月盛阳,子以(此月)生,精炽热烈,厌胜父母,父母不堪,将受其患。”一般认为这一习俗从战国就开始流行。此俗在东汉王充的《论衡》、应劭《风俗通》以及《后汉书》中多有记载。认为五月五日是恶月恶日,因而出现了相关的文化活动,形成了颇有特色的“避五毒”、“躲端午”等习俗。

夏至说

首倡夏至说者为黄石先生,1963年他在《端午礼俗史》一书中提出,端午节如涓涓之水发源于远古时代,三代汇为川流,秦汉扩为河,唐宋纳百川而成湖海。1983年,刘德谦先生在《端午始源又一说》中,认为端午来自夏、商、周时期的夏至,刘德谦在《“端午”始源又一说》和《中国传统节日趣谈》中,提出三个主要理由:

岁时著作《荆楚岁时记》并未提到五月初五日要吃粽子的节日风俗,却把吃粽子写在夏至节中。至于竞渡,隋代杜台卿所作的《玉烛宝典》把它划入夏至日的娱乐活动。

端午节风俗中的一些内容,如“踏百草”、“斗百草”、“采杂药”等,实际上与屈原无关。

《岁时风物华纪丽》对端午节的第一个解释是:“日叶正阳,时当中即端午节正是夏季之中,故端午节又可称为天中节。由此认为端午节的最早起源当系夏至。

也有认为,端午节源于古历法“夏至岁首”。其实,干支历是以立春为岁首的,上古时代以北斗斗柄顶端的指向确定节气,‘斗柄回寅’为立春,指万物起始、一切更生之义也。二十四节气,属干支历的基本内容。干支历将一岁划分为“十二辰”(十二月建),“建”代表北斗斗柄顶端的指向;斗柄旋转依次指向“十二辰”,斗柄从正东偏北(艮位)开始,经南、西、北顺时针旋转一圈,为一周期,谓之一“岁”。干支时间与方位以及八卦是联系在一起的,寅位是后天八卦的“艮位”,是年终岁首交结的方位,代表终而又始,如《易·说卦传》:“艮,东北之卦也,万物之所成终而所成始也。”故,干支纪元是以立春为岁首。“夏至岁首”与八卦及月建起始不符。

蓄兰沐浴说

据西汉礼学家戴圣所编的《礼记》中说,周代已有“蓄兰沐浴”的习俗;古人五月采摘兰草,盛行以兰草汤沐浴、除毒之俗。《大戴礼记·夏小正》:“五月,……煮梅,为豆实也,蓄兰为沐浴也。”屈原《九歌·云中君》:“浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英。”南朝梁人宗懔《荆楚岁时记》云:“五月五日谓之浴兰节。”此俗流传至唐宋时代,又称端午为浴兰之月。

勾践操练水军说

宋代高承《事物纪源》刊文,端午是源于春秋时期越王勾践于是日操练水军。《事物原始》引《越地传》云:“竞渡之事起于越王勾践,今龙舟是也。”

文学记述

诗词作品

传统节日素来与传统文化相辅相成。历代诗词中有不少贺端午的诗词佳作,描述了端午景象,也有缅怀古人的诗词作品。

| 创作时代 | 诗词名 | 作者 |

| 唐代 | 端午 | 文秀 |

| 竞渡诗 | 卢肇 | |

| 端午 | 李隆基 | |

| 端午三殿宴群臣探得神字 | 李隆基 | |

| 竞渡曲 | 刘禹锡 | |

| 五丝 | 褚朝阳 | |

| 宋代 | 五月五日 | 梅尧臣 |

| 和端午 | 张耒 | |

| 乙卯重五诗 | 陆游 | |

| 六幺令·天中节 | 苏轼 | |

| 浣溪沙·轻汗微微透碧纨 | 苏轼 | |

| 菩萨蛮·包中香黍分边角 | 陈与义 | |

| 渔家傲·五月榴花妖艳烘 | 欧阳修 | |

| 竹枝歌 | 范成大 | |

| 贺新郎·旧俗传荆楚 | 许及之 | |

| 元代 | 己酉端午 | 贝琼 |

| 明代 | 午日处州禁竞渡 | 汤显祖 |

| 五日·选一 | 陈子龙 | |

| 午日观竞渡 | 边贡 | |

| 近现代 | 七律·端午 | 老舍 |

相关谚语

关于端午节的谚语甚多,摘录如下:

端午习俗—扒龙船

端午习俗—扒龙船

端午习俗—扒龙船

端午习俗—扒龙船谚语

“棕子香,香厨房;艾叶香,香满堂;桃枝插在大门上,出门一望麦儿黄;这儿端阳,那儿端阳,处处都端阳。”这首童谣所唱的便是中国的传统节日"端午节"。

清明插柳,端午插艾。(北方)

癞蛤蟆躲不过五月五。(北京)

端午不戴艾,死去变妖怪 。(西北)

午时水饮一嘴,较好补药吃三年 。(南方)

喝了雄黄酒,百病远远丢。(山西)

有钱难买五月五日旱 。(山西)

未吃端午粽,寒衣不可送;吃了端午粽,还要冻三冻。 (上海宝山)

端午节,天气热;五毒醒,不安宁。 (江浙)

端午(五)请菩萨,端六发乌贼 。(江浙)

良辰当五日,偕老祝千年。(江苏)

氹氹转,菊花园,炒米饼,糯米团,五月初五系龙舟节,阿妈叫我去睇龙船。(广东)

未食五月粽,被褥不甘松。未食五月粽,破裘唔甘放。未食五月粽,破裘毋甘放。未食五月粽,寒衣勿入栊。未食五月粽,寒衣未入栊。食过五月粽,寒衣收入杠,未食五月粽,寒衣不敢送。未食五月粽,寒衣不入栊,食过五月粽,不够百日又翻风。(广东)

歇后语

端午节卖月历—---过时了。

癞蛤蟆躲端午---躲过初一,躲不过十五。

端午节的黄鱼---在盛市上。

民间习俗

传统民俗

端午习俗

端午习俗

习俗活动

端午节杂糅了避邪、防疫等多种民俗为一体,因而后世有认为端午节是由来于古人为了“避邪防疫”而设的节日。中华文化源远流长、博大精深,古老节日是传统文化的重要载体,古老节日的形成蕴含了深邃丰厚的文化内涵,古老节日重视祖先神灵信仰与祭祀活动,祖先神灵信仰是古老传统节日的核心,并非挑个日子避邪防疫就成为流传万古的民俗大节;端午节由来于古人“避邪防疫”之说,是后世对古老节日文化内涵的误解。拜祭祖先不仅涵盖了中国所有的古老传统节日,也是中国民俗节日永远的主题。关于端午节的祝福语,大部分民俗学家认为,是先有端午节日之后,才将传说历史人物纪念附着在节日上,赋予节日以其它意义,但这些意义也只是端午节其中的一部分。许多古人的诗词都描绘了端午节喜气洋洋的节日气氛,端午节自古就是食粽与扒龙舟的喜庆日子,古代端午节时热闹的龙舟表演,欢乐的美食宴会,都是庆贺佳节的体现,端午节快乐才是传统。端午是个好日子,据《荆楚岁时记》:因仲夏登高,顺阳在上,五月正是仲夏,它的第一个午日正是登高顺阳天气好的日子。”

习俗活动

端午节杂糅了避邪、防疫等多种民俗为一体,因而后世有认为端午节是由来于古人为了“避邪防疫”而设的节日。中华文化源远流长、博大精深,古老节日是传统文化的重要载体,古老节日的形成蕴含了深邃丰厚的文化内涵,古老节日重视祖先神灵信仰与祭祀活动,祖先神灵信仰是古老传统节日的核心,并非挑个日子避邪防疫就成为流传万古的民俗大节;端午节由来于古人“避邪防疫”之说,是后世对古老节日文化内涵的误解。拜祭祖先不仅涵盖了中国所有的古老传统节日,也是中国民俗节日永远的主题。关于端午节的祝福语,大部分民俗学家认为,是先有端午节日之后,才将传说历史人物纪念附着在节日上,赋予节日以其它意义,但这些意义也只是端午节其中的一部分。许多古人的诗词都描绘了端午节喜气洋洋的节日气氛,端午节自古就是食粽与扒龙舟的喜庆日子,古代端午节时热闹的龙舟表演,欢乐的美食宴会,都是庆贺佳节的体现,端午节快乐才是传统。端午是个好日子,据《荆楚岁时记》:因仲夏登高,顺阳在上,五月正是仲夏,它的第一个午日正是登高顺阳天气好的日子。”

在传统节日当中,论民俗之繁多复杂,或只有端午节能和春节可比拟,两节都有着祈福、消灾等礼俗主题,寄托了人们迎祥纳福、辟邪除灾的愿望。端午节在历史发展演变中杂揉了多种民俗为一体,端午习俗甚多,形式多样、内容丰富多彩,热闹喜庆。全国各地因地域文化不同而又存在着习俗内容或细节上的差异。端午习俗主要有扒龙舟、祭龙、采草药、挂艾草与菖蒲、拜神祭祖、洗草药水、打午时水、浸龙舟水、食粽、放纸鸢、睇龙船、拴五色丝线、薰苍术、佩香囊等等。扒龙舟活动在中国南方沿海一带十分盛行,传出国外后深受各国人民喜爱并形成了国际比赛。端午食粽之习俗,自古以来在中国各地盛行不衰,已成了中华民族影响最大、覆盖面最广的民间饮食习俗之一。端午节期间通过传统民俗活动展演,既能丰富群众精神文化生活,又能很好的传承和弘扬传统文化。端午文化作为中华传统文化的重要组成部分,反映了中华文化源远流长、博大精深。端午文化在世界上影响广泛,世界上一些国家和地区也有庆贺端午的活动。

在传统节日当中,论民俗之繁多复杂,或只有端午节能和春节可比拟,两节都有着祈福、消灾等礼俗主题,寄托了人们迎祥纳福、辟邪除灾的愿望。端午节在历史发展演变中杂揉了多种民俗为一体,端午习俗甚多,形式多样、内容丰富多彩,热闹喜庆。全国各地因地域文化不同而又存在着习俗内容或细节上的差异。端午习俗主要有扒龙舟、祭龙、采草药、挂艾草与菖蒲、拜神祭祖、洗草药水、打午时水、浸龙舟水、食粽、放纸鸢、睇龙船、拴五色丝线、薰苍术、佩香囊等等。扒龙舟活动在中国南方沿海一带十分盛行,传出国外后深受各国人民喜爱并形成了国际比赛。端午食粽之习俗,自古以来在中国各地盛行不衰,已成了中华民族影响最大、覆盖面最广的民间饮食习俗之一。端午节期间通过传统民俗活动展演,既能丰富群众精神文化生活,又能很好的传承和弘扬传统文化。端午文化作为中华传统文化的重要组成部分,反映了中华文化源远流长、博大精深。端午文化在世界上影响广泛,世界上一些国家和地区也有庆贺端午的活动。

【各种传统民俗活动】:

扒龙舟

扒龙船

扒龙舟是端午节传统的习俗。相传起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时却不见其踪迹。之后每年五月五日人们划龙舟以纪念之。借划龙舟驱散江中之鱼,以免鱼吃掉屈原的身体。竞渡之习,盛行于吴国、越国、楚国。其实,“龙舟竞渡”早在屈原之前就已经有了。闻一多先生的《端午考》说,距屈子投江千余年前,划龙舟之习俗就已存在于吴越水乡一带,目的是通过祭祀图腾——龙,以祈求避免常见的水旱之灾。

扒龙船

扒龙舟是端午节传统的习俗。相传起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时却不见其踪迹。之后每年五月五日人们划龙舟以纪念之。借划龙舟驱散江中之鱼,以免鱼吃掉屈原的身体。竞渡之习,盛行于吴国、越国、楚国。其实,“龙舟竞渡”早在屈原之前就已经有了。闻一多先生的《端午考》说,距屈子投江千余年前,划龙舟之习俗就已存在于吴越水乡一带,目的是通过祭祀图腾——龙,以祈求避免常见的水旱之灾。 扒龙舟历史悠久,是多人集体划桨竞赛。龙舟竞渡分为请龙、祭龙神、游龙和收龙等几个版块。龙舟竞渡前一般都要举行隆重的祭祀仪式,先要请龙、祭神。在端午前要择吉日从水下起出,祭过神后,安上龙头、龙尾,再准备竞渡。闽、台则往妈祖庙祭拜。在过去,人们祭祀龙神时气氛很严肃,多祈求福佑、风调雨顺、去邪祟、攘灾异、事事如意。

在湖北的屈原家乡秭归,也有划龙舟祭拜屈原的仪式流传。

挂艾草与菖蒲

“艾”,又名家艾、艾蒿,它的茎、叶都含有挥发性芳香油,所产生的奇特芳香,可驱蚊蝇、虫蚁,净化空气。菖蒲的叶片也含有挥发性芳香油,是提神通窍、健骨消滞、杀虫灭菌的药物。有关艾草可以驱邪的传说已经流传很久,主要是它具备医药的功能而来,如宗懔的《荆楚岁时记》中曰:“鸡未鸣时,采艾似人形者,揽而取之,收以灸病,甚验。是日采艾为人形,悬于户上,可禳毒气。”

端午食粽

粽

端午食粽,是中华民族自古以来的传统习俗。粽,即“粽籺”,俗称“粽子”,属“籺”的其中一种。“籺”是逢年过节时用来拜神祭祖的贡品,籺有很多品种,不同的节日会做不同的籺,做籺拜神祭祖是古老习俗。粽的主要材料是稻米、馅料和箬叶(或柊叶)等,其花样繁多。由于各地饮食习惯的不同,粽形成了南北风味;从口味上分,粽子有咸粽和甜粽两大类。端午食粽的风俗,千百年来在中国盛行不衰,已成了中华民族影响最大、覆盖面最广的民间饮食习俗之一,而且流传到朝鲜、日本及东南亚诸国。

粽

端午食粽,是中华民族自古以来的传统习俗。粽,即“粽籺”,俗称“粽子”,属“籺”的其中一种。“籺”是逢年过节时用来拜神祭祖的贡品,籺有很多品种,不同的节日会做不同的籺,做籺拜神祭祖是古老习俗。粽的主要材料是稻米、馅料和箬叶(或柊叶)等,其花样繁多。由于各地饮食习惯的不同,粽形成了南北风味;从口味上分,粽子有咸粽和甜粽两大类。端午食粽的风俗,千百年来在中国盛行不衰,已成了中华民族影响最大、覆盖面最广的民间饮食习俗之一,而且流传到朝鲜、日本及东南亚诸国。 历史上跟粽子沾边的文字记载,最早大概见于汉代许慎的《说文解字》,将之解释为“芦叶裹米也”。西晋周处所写的《风士记》,则明确提到了“角黍”一词:“仲夏端五,方伯协极。享用角黍,龟鳞顺德。”粽最初是用来拜祭祖先和神灵,具体起源年代无考。东汉末年,以草木灰水浸泡黍米,因水中含“碱”,用菰叶包黍米成四角形,煮熟,即为广东碱水粽。到了晋代,正式定粽子为端午节的节庆食品。南北朝时期,出现杂粽,米中掺杂禽兽肉、板栗、红枣、赤豆等,品种增多,粽子还用作交往的礼品。到了唐代,粽子的用米,其形状出现锥形、菱形。宋朝时,已有“蜜饯粽”,即果品入粽。明清两代,粽子成了吉祥食品;据说那时凡参加科举考试的秀才,在赴考场前,要吃家中特意给他们包的“笔粽”,样子细长很像毛笔,谐音“必中”,为的是讨个口彩。

放纸鸢

放纸鸢

纸鸢,在竹篾等骨架上糊上纸或绢,拉着系在上面的长线,趁着风势可以放上天空,属于一种单纯利用空气动力的飞行器。在中国南方一带,端午节儿童放纸鸢称为“放殃”。

放纸鸢

纸鸢,在竹篾等骨架上糊上纸或绢,拉着系在上面的长线,趁着风势可以放上天空,属于一种单纯利用空气动力的飞行器。在中国南方一带,端午节儿童放纸鸢称为“放殃”。 洗草药水

草药水,即是古籍记载的沐兰汤,端午日洗草药水可治皮肤病、去邪气。端午是草木一年中药性最强的一天,端午日遍地皆药。端午期间,我国不少地方有采草药煮草药水沐浴的习俗,端午草药的药性在其中发挥了至关重要的作用。《岁时广记》卷二十二“采杂药”引《荆楚岁时记》佚文:“五月五日,竞采杂药,可治百病。”关于洗草药水习俗的现存文字记载最早见于西汉末的《大戴礼记》中,但文中的兰不是兰花,而是菊科的佩兰或草药,有香气,可煎水沐浴。此俗至今尚存,且广泛流行。在广东,儿童用苦草麦药或艾、蒲、凤仙、白玉兰等花草煮水洗,少年、成年男子则到江河、海边冲凉,谓之洗龙舟水,洗去晦气,带来好运。在湖南、广西等地,则用柏叶、大风根、艾草、菖蒲、桃叶等煮成药水洗浴,不论男女老幼,全家都洗。

拴五色丝线

拴五色丝线

中国传统文化中,象征五方五行的五种颜色"青、红、白、黑、黄"被视为吉祥色。五彩丝线或源于古代南方吴越百姓的文身之遗俗

,《汉书》:“越人常在水中,故断其发、文其身,以象龙子,故不见伤害也。”端午以五色丝线系臂,曾是很流行的节俗。传到后世,即发展成如长命缕、长命锁、香包等许多种漂亮饰物,制作也日趋精致,成为端午节特有的民间艺品。

拴五色丝线

中国传统文化中,象征五方五行的五种颜色"青、红、白、黑、黄"被视为吉祥色。五彩丝线或源于古代南方吴越百姓的文身之遗俗

,《汉书》:“越人常在水中,故断其发、文其身,以象龙子,故不见伤害也。”端午以五色丝线系臂,曾是很流行的节俗。传到后世,即发展成如长命缕、长命锁、香包等许多种漂亮饰物,制作也日趋精致,成为端午节特有的民间艺品。 在端午节节这天,孩子们要在手腕脚腕上系上五色丝线以驱邪。传统之俗,用红绿黄白黑色粗丝线搓成彩色线绳,系在小孩子的手臂或颈项上,自五月五日系起,一直至七夕“七娘妈”生日,才解下来连同金楮焚烧。 还有一说,在端午节后的第一个雨天,把五彩线剪下来扔在雨中,意味着让河水将瘟疫、疾病冲走,谓之可去邪祟、攘灾异,会带来一年的好运。

打午时水

午时水,即是在端午日午时于井里打上来的水。端午节"打午时水”是盛行于南方沿海一带的传统习俗。重午日的午时,阳上加阳,所以“午时水”有“极阳水”、“龙目水”、“正阳水”之称。古人把打上来的午时水视为大吉水,这天的午时阳气最盛,端午日午时驱邪最佳,具有辟邪、净身、除障的效果。据说午时水用来泡茶酿酒特别香醇,生饮甚至具有治病的奇效。有谚语道:“午时洗目,明到若乌鹙”,又说“午时水饮一嘴,较好补药吃三年”。

午时水,即是在端午日午时于井里打上来的水。端午节"打午时水”是盛行于南方沿海一带的传统习俗。重午日的午时,阳上加阳,所以“午时水”有“极阳水”、“龙目水”、“正阳水”之称。古人把打上来的午时水视为大吉水,这天的午时阳气最盛,端午日午时驱邪最佳,具有辟邪、净身、除障的效果。据说午时水用来泡茶酿酒特别香醇,生饮甚至具有治病的奇效。有谚语道:“午时洗目,明到若乌鹙”,又说“午时水饮一嘴,较好补药吃三年”。 铸阳燧

东汉王充的《论衡》记载了端午节“铸阳燧”的礼仪习俗:“阳燧取火于天,于五月丙午日中之时,消炼五石,铸以为器,摩励生光,仰以向日,则火来至,此取真火之道也”。古人认为,午月午日午时具三重之火,是阳气极盛之时,在此时刻以火克金,是最佳的熔金铸镜的时刻,铸成的铜镜具有不可思议的神力。以镜辟邪的习俗,在南方沿海一带有着广泛的应用和遗传,常能见到出生不久的小孩子,身上佩带着银制的镜子等饰物,这类银饰小镜子等,就是用于孩子们辟邪。新建的寺庙道观,其屋脊的正中也往往装饰着铜镜。就是现代小区崭新建筑的门、窗上方,也往往能发现悬挂着的镜子,这些都是用于所谓的辟邪。由此可见镜子辟邪的文化信仰在民间根深蒂固。

浸龙舟水

“龙舟水”成因示意图

端午前后的强降水,人们称之为龙舟水、端阳水、发龙水、龙降水等,认为这种水是吉祥的水,有辟邪作用。仲夏端午苍龙群星飞升于正南中天。在民间信俗中龙是吉祥之物、和风化雨的主宰,龙飞天,行云布雨。自然现象上,每年的端午节前后,我国南方暖湿气流活跃,与从北方南下的冷空气在广东和广西、福建、海南交汇,往往会出现持续大范围的强降水。当端午强降水来时,江河水位迅速上涨,为扒龙舟提供了良好的场地条件。浸龙舟水是流行于华南地区的传统习俗,因为龙舟水寓意吉祥,龙舟水及龙舟滑过的水人们都认为是“大吉水”,按照传统说法浸龙舟水寓意吉祥如意、事事顺心。

“龙舟水”成因示意图

端午前后的强降水,人们称之为龙舟水、端阳水、发龙水、龙降水等,认为这种水是吉祥的水,有辟邪作用。仲夏端午苍龙群星飞升于正南中天。在民间信俗中龙是吉祥之物、和风化雨的主宰,龙飞天,行云布雨。自然现象上,每年的端午节前后,我国南方暖湿气流活跃,与从北方南下的冷空气在广东和广西、福建、海南交汇,往往会出现持续大范围的强降水。当端午强降水来时,江河水位迅速上涨,为扒龙舟提供了良好的场地条件。浸龙舟水是流行于华南地区的传统习俗,因为龙舟水寓意吉祥,龙舟水及龙舟滑过的水人们都认为是“大吉水”,按照传统说法浸龙舟水寓意吉祥如意、事事顺心。 佩豆娘

旧时端五节妇女的头饰,,多见于江南。一些地区亦称作健人。此物一说源于古代的步摇,一说即艾人的别样形式。《清嘉录》引《唐宋遗纪》云:“江谁南北,五日钗头彩胜之制,备极奇巧。…加以幡幢宝盖,绣球繁缨,钟铃百状,或贯以串,名曰豆娘,不可胜纪。”

贴午时符

旧时广东一些地方有贴“午时符”的习俗。午饭后,家家贴“午时符”。符用宽约一寸,长近一尺的黄纸条,上面用朱砂写上“五月五日午时书,官非口舌疾病蛇虫鼠蚁皆消除”等字样。在大门上悬挂菖蒲、凤尾、艾叶等,并扎上一束蒜头,涂以朱砂避邪。也有些人家还在门上贴上用黄纸写的小对联:“艾旗迎百福,蒲剑斩千邪。”

画额

端午节时以雄黄涂抹小儿额头的习俗,云可驱避毒虫。典型的方法是用雄黄酒在小儿额头画“王”字,一借雄黄以驱毒,二借猛虎(“王”似虎的额纹,又虎为兽中之王,因以代虎)以镇邪。除在额头、鼻耳涂抹外,亦可涂抹他处,用意一致。山西《河曲县志》云:“端午,饮雄黄酒,用涂小儿额及两手、足心,……谓可却病延年。”

端午节时以雄黄涂抹小儿额头的习俗,云可驱避毒虫。典型的方法是用雄黄酒在小儿额头画“王”字,一借雄黄以驱毒,二借猛虎(“王”似虎的额纹,又虎为兽中之王,因以代虎)以镇邪。除在额头、鼻耳涂抹外,亦可涂抹他处,用意一致。山西《河曲县志》云:“端午,饮雄黄酒,用涂小儿额及两手、足心,……谓可却病延年。” 薰苍术

薰苍术是端午节传统习俗活动之一,在民间用苍术消毒空气,即将天然的苍术捆绑在一起,燃烧后产生的薄烟,不仅会散发出清香,还可以驱赶蚊虫,令人神清气爽。

躲端午

躲端午,简称“躲午”,亦称“躲端五”,地方民俗,是旧时流传于我国北方的端午节习俗。古时北方俗以五月、五月五日为恶月、恶日,诸事多需避忌,因有接女归家躲端午之俗。《嘉靖隆庆志》亦记云:“已嫁之女召还过节”。又,《滦州志》:“女之新嫁者,于是月俱迎以归,谓之‘躲端午’”。

避五毒

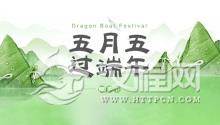

五毒

端午在古代北方人心目中是毒日、恶日,在民间这个思想一直传了下来,所以才有种种求平安、避五毒的习俗。其实,这是由于北方夏季天气燥热,人易生病,瘟疫也易流行;加上蛇虫繁殖,易咬伤人,这才形成此习惯。民间认为五月是五毒(蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍)出没之时,要用各种方法以预防五毒之害。一般在屋中贴五毒图,以红纸印画五种毒物,再用五根针刺于五毒之上,即认为毒物被刺死,再不能横行了。民间又在衣饰上绣制五毒,在饼上缀五毒图案,均含驱除之意。

五毒

端午在古代北方人心目中是毒日、恶日,在民间这个思想一直传了下来,所以才有种种求平安、避五毒的习俗。其实,这是由于北方夏季天气燥热,人易生病,瘟疫也易流行;加上蛇虫繁殖,易咬伤人,这才形成此习惯。民间认为五月是五毒(蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍)出没之时,要用各种方法以预防五毒之害。一般在屋中贴五毒图,以红纸印画五种毒物,再用五根针刺于五毒之上,即认为毒物被刺死,再不能横行了。民间又在衣饰上绣制五毒,在饼上缀五毒图案,均含驱除之意。 采药、制凉茶

采药是最古老的端午节习俗之一。民俗认为,端午阳气旺盛,是草木一年中药性最强的一天,端午遍地皆药。采药是因端午前后草药茎叶成熟,药性好,才于此日形成此俗。在端午采药与设置种种可驱邪的花草,其来源久远,这一风俗在汉代时已影响广泛,后来也逐渐影响到东亚各国。西汉末《大戴礼记‧夏小正》载:“此日蓄药,以蠲除毒气。”《岁时广记》卷二十二“采杂药”引《荆楚岁时记》佚文:“五月五日,竞采杂药,可治百病。”中国民间至今仍普遍保留着端午所采之药最为灵验的信仰。支撑这类俗信的原理,自然也是基于一种宇宙论式的解说:端午或这天午时,由于季节变动致使阳气极盛,但同时也是各种草药的生长最为茂盛之时,所以,这天采的草药最为灵验、有效。

饮蒲酒、雄黄酒、朱砂酒

雄黄酒

饮蒲酒、雄黄、朱砂酒,以酒洒喷。《荆楚岁时记》:“以菖蒲或镂或屑,以冷酒。”蒲酒味芳香,有爽口之感,后来又在酒中加入雄黄、朱砂等。明冯应京《月令广义》:“五日用朱砂酒,辟邪解毒,用酒染额胸手足心,无会虺(古书上说的一种毒蛇)蛇之患。又以洒墙壁门窗,以避毒虫。”此俗流传较广。

雄黄酒

饮蒲酒、雄黄、朱砂酒,以酒洒喷。《荆楚岁时记》:“以菖蒲或镂或屑,以冷酒。”蒲酒味芳香,有爽口之感,后来又在酒中加入雄黄、朱砂等。明冯应京《月令广义》:“五日用朱砂酒,辟邪解毒,用酒染额胸手足心,无会虺(古书上说的一种毒蛇)蛇之患。又以洒墙壁门窗,以避毒虫。”此俗流传较广。药料包括雄黄、朱耒、柏子、桃仁、蒲片、艾叶等,人们浸入酒后再用菖蒲艾蓬蘸洒墙壁角落、门窗、床下等,再用酒涂小儿耳鼻、肚脐,以驱毒虫。这些活动,从卫生角度来看,还是有科学道理的。雄黄加水和酒洒于室内可消毒杀菌,饮蒲洒也颇有益。

端午雨

端午下雨南方称之为龙舟水、端阳水,洗龙舟水能去晦气、带来吉祥。北方认为端阳无雨是丰年,端午日雨,鬼旺人灾;五月五日哨,人曝药,岁无灾;雨则鬼曝药,人多病;此种俗信在很久以前即已存在;陈元靓《岁时广记》引《提要录》云:“五月五日哨,人曝药,岁无灾。雨则鬼曝药,人多病。”又许月卿《次韵蜀人李施州芾端午》自注云:“临川人谓端午日雨,鬼旺人灾;清赵怀玉诗自注亦引有“端阳无雨是丰年”的谚语。

跳钟馗

跳钟馗

跳钟馗:一种民间舞蹈,又称“嬉钟馗”。据悉,跳钟馗,源自北宋,是古徽州遗存下来的一种传统民俗表演,有《出巡》、《嫁妹》、《除五毒》等多种内容,体现了民众崇尚钟馗的刚正不阿和祈盼除害降福的美好愿望。在民间,“钟馗”是避邪扶正的象征,端午跳钟馗,寓意为消除五毒,四季平安,人寿年丰。到了清代,江南苏、浙一带的居民大都在农历五月于大门或堂中挂钟馗图一月,以期驱邪除害、祛凶引福。

跳钟馗

跳钟馗:一种民间舞蹈,又称“嬉钟馗”。据悉,跳钟馗,源自北宋,是古徽州遗存下来的一种传统民俗表演,有《出巡》、《嫁妹》、《除五毒》等多种内容,体现了民众崇尚钟馗的刚正不阿和祈盼除害降福的美好愿望。在民间,“钟馗”是避邪扶正的象征,端午跳钟馗,寓意为消除五毒,四季平安,人寿年丰。到了清代,江南苏、浙一带的居民大都在农历五月于大门或堂中挂钟馗图一月,以期驱邪除害、祛凶引福。 斗草

斗草是一种由采草药衍生而成的民间游戏,於端午日外出,找些奇花异草互相比赛,以新奇或品种多者为胜。起源无考,普遍认为与中医药学的产生有关。汉以前不见斗草之戏(《历代社会通俗事物考·尚秉和》)。斗草以对仗形式互报花名、草名,多者为赢,兼具植物知识、文学知识之妙趣;儿童则以叶柄相勾,捏住相拽,断者为输,再换一叶相斗。

据梁朝人宗懔在《荆楚岁时记》中云:"五月五日,四民并踏百草,又有斗草之戏。"

打马球

马球,是骑在马上,持棍打球,古称击鞠。中国北方民族没有端午龙舟竞渡的习俗,但会在端午这天射柳和打马球,这很明显是来源于北方游牧民族的竞技遗俗。马球,是骑在马上,持棍打球,古称击鞠。

特色饮食

粽籺

粽籺

| 粽籺:端午节食粽是我国的传统习俗,粽的形状很多,品种各异,一般还有正三角形、正四角形、尖三角形、方形、长形等各种形状。由于中国各地风味不同,主要有甜、咸两种。 [125] |

雄黄酒

雄黄酒

| 雄黄酒:端午饮雄黄酒的习俗,从前在长江流域地区极为盛行。用研磨成粉末的雄黄泡制的白酒或黄酒。雄黄可以用做解毒剂、杀虫药。于是古代人就认为雄黄可以克制蛇、蝎等百虫,“善能杀百毒、辟百邪、制蛊毒,人佩之,入山林而虎狼伏,入川水而百毒避”。 |

煎堆

煎堆

| 煎堆:福建晋江地区,端午节家家户户还要吃“煎堆”,就是用面粉、米粉或番薯粉和其他配料调成浓糊状煎成。相传古时闽南一带在端午节之前是雨季,阴雨连绵不止,民间说天公穿了洞,要“补天”。端午节吃了“煎堆”后雨便止了,人们说把天补好了。这种食俗由此而来。 [126] |

韩国:艾草糕+樱桃茶+醍醐汤

在韩国,端午节用于祭祀祖先、祈求丰年、保佑身体平安。端午节期间韩国人多喜食艾草饼与艾草糕、品樱桃茶、喝醍醐汤。

日本:粽子/槲叶糕+菖蒲酒

粽子在日本古代称为“茅卷”,呈圆锥形。最初是将粳米蒸熟捣碎成年糕状后用茅叶包裹,再如水煮熟。后来改用菖蒲叶、竹叶、芦苇叶等包裹,制作方法也逐渐多样化。

新加坡:娘惹粽

每年端午节,新加坡人也有赛龙舟、吃粽子的习俗。其中娘惹粽是新加坡特有的端午美食。独特香料“芫荽粉”配上酱油,精心腌制上等瘦肉,再配以香甜爽口的冬瓜条混炒,最后裹入透白晶莹的糯米之中。

越南:黄姜糯米饭+方形粽子

端午节时,越南人会准备黄姜糯米饭,来感谢祖先的恩惠给子孙后代带来丰衣足食的生活,并祈求祖先保佑风调雨顺,五谷丰登。此外,越南人认为黄姜饭里的黄姜有避瘟疫、解毒和防疮等功效。

各地习俗

【中国】

| 国内各地 | 简要介绍 | 节日活动 |

| 江苏 | 江苏的端午习俗除了划龙舟外,节日饮食主要有粽子、雄黄酒、五黄宴,节日装饰则的五毒图、菖蒲与艾叶、挂钟馗像、缠臂的彩线,挂丝线粽、穿五毒衣、虎头鞋、戴香包等。武进有夜龙舟之戏,晚上在龙舟四面悬上小灯竞渡,且有箫鼓歌声相和。 [130-131] |

|

| 浙江 | 端午是浙江人民历史悠久、内容丰富,文化与习俗多样的一个特别的节日。从一般意义上来说,祭祖、竞龙舟、吃粽子、祭龙头、点龙睛、披红、悬菖蒲艾叶、拴五色丝、饮雄黄酒、吃五黄、佩香包、采百草等是比较普遍的习俗但各地存在着习俗内容或习俗细节上的差异。 [132] |

|

| 河北 | 北平忌端午节打井水,往往于节前预汲,据说是为了避井毒。市井小贩也于端午节兜售樱桃桑葚,据说端午节吃了樱桃桑葚,可全年不误食苍蝇。各炉食铺出售“五毒饼”,即以五种毒虫花纹为饰的饼。 [130] |

|

| 山东 | 山东邹平县端午,每人早起均需饮酒一杯,传说可以避邪。日照端午给儿童缠五色线。临清县端午,七岁以下的男孩带符(麦稓做的项链),女孩带石榴花,还要穿上母亲亲手做的黄布鞋,鞋面上用毛笔画上五种毒虫。即墨在端午节早晨用露水洗脸。 [130] |

|

| 山西 | 端午节吃粽子,是山西省城乡人民传统的习俗;包粽子习惯在端午节的头一天。传统粽子以黍米为馅,佐以红枣,外包芦叶,吃时拌糖。饮雄黄酒,也是山西民间端午节的重要习俗,主要用于防病和祛毒。 [133] [130] [133] |

|

| 陕西 | 陕西兴安州端午,地方官率领僚属观赏竞渡,称之“踏石”。兴平县端午以绫帛缝小角黍,下面再缝上一个小人偶,称为“耍娃娃”。同官县端午以蒲艾、纸牛贴门,称为“镇病”。 [130] |

|

| 甘肃 | 甘肃静宁州端午摘玫瑰以蜜腌渍为饴。镇原县端午赠新婚夫妇香扇、罗绮、巾帕、艾虎。漳县,牧童祀山神。积薪丘,在鸡鸣前焚烧,俗称“烧高山”。高邮的端午较为特殊,有系百索子、贴五毒、贴符、放黄烟子、吃“十二红”等习俗,孩子兴挂“鸭蛋络子”,就是挑好看的鸭蛋装在彩线结成的络子中,挂在胸前。 [130] |

|

| 四川 | 四川石柱有“出端午佬”的习俗。由四人以两根竹竿抬起一张铺有红毯的大方桌,毯上用竹篾编一个骑虎的道士,敲锣打鼓,上街游行。旧时,川西还有端午“打字子”的习俗。在绵阳市和遂宁市的部分地区,有端午吃包面[和饺子类似,用面皮包馅煮食]的传统,具体由来有待考证。 [130] |

|

| 江西 | 江西建昌府午节用百草水洗浴,以防止疥疮,新昌县以雄黄、丹砂酒中饮之,称之“开眼”。 [130] |

|

| 湖北 | 湖北黄冈市端午节巴河镇迎傩人,花冠文身,鸣金逐疫。宜昌市秭归县端午竞渡,但以五月十三、十四、十五三日特盛,另有祭祀、招魂等纪念屈大夫的活动;这一天还有晒水给小孩洗澡的习俗。五月十五又称“大端午”,五月二十五又称“末端阳”,食粽、饮蒲酒,例同端午。 [130] |

|

| 湖南 | 湖南攸县端午,孕妇家富者用花币酒食,贫者备鸡酒,以竹夹楮钱,供于龙舟之龙首前祈求安产。岳州府竞渡以为禳灾、去疾。又作草船泛水,称为“送瘟”。 [130] |

|

| 广东 | 广东的端午习俗除了划龙舟外,还有午饭后,家家贴“午时符”,正午时分,用水果、粽子拜家神,烧艾草薰屋角,称“驱蚊虫邪魔”。用雄黄酒调朱砂,在孩子的额上、胸口、手心上点一红点,以示避邪;以及浸泡“龙舟水”、“新抱手艺”、“送灾难”的习俗。 [134] |

|

| 福建 | 福建各地的端午习俗主要有煮粽水洗身、熏黄烟、送鱼、唆啰嗹舞蹈、赛龙舟、拴五色丝线、兰草水洗浴、采草药作为午时茶、祭祖、水上捉鸭子,吃桃子、吃粽子、吃煎堆、吃碗太平燕等等。 [130] [135] |

|

| 海南 | 海南每逢端午,除了包粽子、吃粽子外,还有着洗龙舟水、赛龙舟、祛五毒、祭祀祖先等传统习俗。《崖州志》中就记载到,“五月端午,保平里有赛龙船之举。为角粽,祀祖先,以相馈遗。又采芦花、香草、菖艾,浸水供神,浴体。或折艾悬门,以辟疫。 [136] |

|

| 台湾 | 台湾和大陆一样,端午节最有气氛、最为热闹的是划龙舟。台湾各地的主要河川在端午节这天都举行盛大的龙舟竞赛。台湾端午有“浴苦草”之俗,用苦草、菖蒲、艾蕊等烧水给孩子洗澡,以祛除百病;有的地方或以“午时水”洗澡。 [24] |

|

国外影响

【日本】

日本自古以来就有过中国节的传统。在日本,端午的习惯是在平安时代以后由中国传入日本的。从明治时代开始,各节日都改为公历日。日本的端午节是公历5月5日。端午节的习俗传到日本之后,被吸收改造成为日本的传统文化。日本人在这一天不划龙舟,但也跟中国人一样会吃粽子,并在门前挂出菖蒲草。在1948年,端午节被日本政府正式定为法定的儿童节,成为日本五大节日之一。

端午节成为传统的风俗,日本人称“艾旗招百福,蒲剑斩千邪”。节日特有饮食有日本粽子和柏饼。

【朝鲜半岛】

朝鲜半岛人民认为端

韩国江陵端午祭

[137]

午节是一个庆典,是祭天的时候。韩国人将‘端午’称为‘上日’,意思是神的日子。在农业社会时期的朝鲜半岛,民众共同参与的传统祭祀活动,祈求丰收。在祭祀举行时会进行假面舞剧、韩式摔跤、荡秋千、跆拳比赛等具有朝鲜地方特色的活动。韩国这天会祭拜山神,用菖蒲水洗头、吃车轮饼、荡秋千、穿韩国的传统服装,但不划龙舟,不吃粽子。

韩国江陵端午祭

[137]

午节是一个庆典,是祭天的时候。韩国人将‘端午’称为‘上日’,意思是神的日子。在农业社会时期的朝鲜半岛,民众共同参与的传统祭祀活动,祈求丰收。在祭祀举行时会进行假面舞剧、韩式摔跤、荡秋千、跆拳比赛等具有朝鲜地方特色的活动。韩国这天会祭拜山神,用菖蒲水洗头、吃车轮饼、荡秋千、穿韩国的传统服装,但不划龙舟,不吃粽子。

韩国江陵端午祭

[137]

韩国江陵端午祭

[137]

2005年11月25日被世界教科文组织指定为人类口头和无形遗产。韩国申报“端午祭”的文本中,第一句话是“端午节原本是中国的节日,传到韩国已经有1500多年了”,可见其本来源于中国,它原名“江陵祭”已有1000多年的历史。直到1926年,因为其时间是从每年的阴历四月十五持续到五月初七,与中国的端午节相近,才更名“江陵端午祭”。

【新加坡】

新加坡华人每当端午节到来时,人们总不会忘记吃粽子、赛龙舟。

【越南】

越南的端午节是越历五月初五,又称正阳节。端午节有吃粽子的习俗。

【美国】

从20世纪80年代始,端午赛龙舟已经悄悄渗入了部分美国人的运动习惯,成了美国发展最快的流行体育娱乐项目之一。

【德国】

端午文化中的赛龙舟在德国落地生根已经有整整20年的时间。

【英国】

在英国,全英中华端午龙舟赛影响力逐年扩大,已经成为英国乃至欧洲规模最大的龙舟赛事。

传承发展

先秦时期

朱宣咸中国画《端阳佳节》

朱宣咸中国画《端阳佳节》

汉时期

汉代是中国统一后第一个大发展时期,南北的经济文化交流使风俗习惯也互相融合。汉代时南北统一,历法变动,朝廷为了方便过节,规定每年的端午节改为阴历五月五日。就现有文献记载来看,两汉时的北方端午风俗主要以避恶为主。

魏晋南北朝

魏晋南北朝时期,由于战争频繁,人们饱尝战乱之苦,所以最重视的端午习俗莫过于“辟兵缯”了。风俗作为一种社会生活方式来说,随着社会发展,一方面要受到上层的意识形态的影响,另一方面历史上许多仁人志士的活动,也必然会在风俗生活中积淀。因此,本来端午节起源于民间的原始崇拜,但是到了汉末魏晋时,就又被赋予纪念历史人物的内容。

隋唐时期

龙池竞渡图

龙池竞渡图

唐代端午龙舟竞渡尤其值得一道。在唐代全盛时期,经济繁荣,人民生活相对稳定,在节日娱乐方面,一方面是上行下效,蔚成风气,另一方面对民间的一些风俗活动也受到官府的支持。因此,竞渡之风尤为鼎盛。

宋代

宋代以后,端午节许多风俗有了新变化。汉魏时以朱索、桃印施于门户,止恶气驱瘟避邪,而宋代却讲究贴天师符。陈元靓《岁时广记》引《岁时杂记》云:“端午,都人画天师像以卖。”还有合泥作张天师,以艾为头,以蒜为拳,置于门户上。

宋代,端午节风俗也被辽、金两国吸收。在端午节还有拜天之礼、射柳之俗及击鞠娱乐活动。

明清时期

到了明代,端午节又吸收了金人射柳之风俗。明代把端午又称“女儿节”。《帝京景物略》云:“五月一日至五日,家家妍饰小闺女,簪以榴花,曰‘女儿节’。”不仅节日名称有异宋代,而且民间风俗也有变化。北方无江水之便,也就不存在竞渡。

明清时期,端午风俗活动形式变化虽不大,但是规模却愈来愈盛行。尤其南方的龙舟竞渡,成为轰动一时的盛举。据《武陵竞渡略》记载,龙舟竞渡已不限于端午一天。而是“四月八日揭篷打船,五日一日新船下水,五日十日十五日划船赌赛,十八日送标”。

近现代

2006年5月20日,端午节民俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2007年12月7日国务院第198次常务会议通过了《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》,正式将端午节列为国家法定假日,规定农历端午当日放假1天。

2009年5月,中国已启动端午节申报世界非物质文化遗产程序,申报的遗产名称为“中国端午节”

。2009年9月30日在联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议9月30日在阿联酋阿布扎比审议并批准了列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的76个项目,中国“端午节”名列其中。这是中国首个入选世界非遗的节日。

向下展开更多

特色专题

更多端午节文化

更多 >

端午节为什么叫端午节 端午节的由来

说法二: 端午亦称端五,是我国最大的传统节日之一。五月五日,月、日都是五,故称重五,也称重午。初五可以称为端五。农历以地支纪月,正月建

端午节五彩绳

端午节系五色线的风俗,已有两千多年的历史。过端午节这天,大人们便在儿童的手腕、服腕和脖子上系上五色线。人们认为系上五色线,可以驱恶免疾,长命百岁。据现代学著考证:五色线跟古代的阴阳

山东端午节的习俗有哪些

农历五月五日为端午节,又称端节、端五、端阳、重午。端午节的起源,说法不一。当然,一个最普遍的说法是为了纪念战国时的伟大诗人屈原。 此外

端午节戴香包

端午节戴香包的习俗在介绍关于屈原的传说时已提到过。在端午节,有吹地方人们对虎特别偏爱。在北方农村中,妇女给小孩在端午节,佩虎形包,穿虎头鞋,、戴虎头帽,身穿虎头兜肚,衣服后背贴着用

端午节为什么叫端阳节

端午节的别称很多,“午日节”、“五月节”、“龙舟节”、“浴兰节”等等,而今天要介绍的其中一个别称,就是“端阳节”。端午节是我国汉族人民的传统节日。时至今日,端阳节也即端午节,仍是中

查看更多...

精彩推荐

留言讨论

发表评论