寿碗不吃完能带走?那只“缺口碗”里,藏着添福增寿的玄机?

喜宴散场,杯盏间唯见李奶奶正将一只青釉碗收进红布袋。碗沿带着工整如新月的人工缺口,碗底几根面条混着清汤微微晃动。邻座年轻人嘀咕:“残汤剩面也当宝?”老人指尖抚过碗壁,眼角的笑纹更深了——她带走的哪里是残羹?分明是延绵百年的生存密码。

长江中下游的寿宴上,这类带着人工缺口的碗绝非孤例。若你在景德镇民窑博物馆驻足,会撞见一组晚清福寿纹缺口碗:碗心青料写就的“寿”字苍劲有力,边沿却豁开一道匠人

点击展开查看全文

(审核:梦梵)

展开全文

APP阅读

特色专题

更多精彩推荐

民俗指南

更多 >热门栏目

更多 >热门文章

更多 >

“腊月不搬家”的老话,是在帮我们逃避大扫除,还是真怕把“财气”扫出门?

习俗杂谈

腊月囤年货,你的购物车是在备战过年,还是在拯救GDP?

习俗杂谈

过年三件套:烫头美甲搓澡,哪一项是你最后的倔强?

习俗杂谈

古人没有闹钟,凭什么能“准时醒”?

习俗杂谈

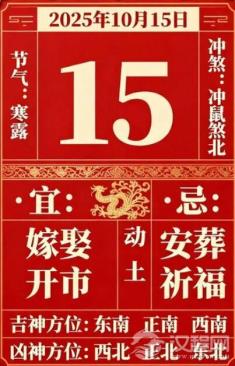

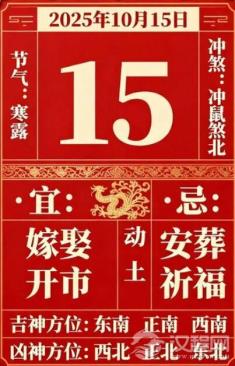

老黄历上的“宜”和“忌”,是科学还是玄学?

习俗杂谈

冬至“数九”,八十一天后春天真的准时来?

习俗杂谈

“宁拆十座庙,不毁一桩婚”,庙宇的地位还不如一桩婚姻?

习俗杂谈

为什么“梦到掉牙”主亲人灾,而不是自己该看牙医?

习俗杂谈

为什么“小孩的衣服天黑前必须收”,是怕沾上“露水”还是“别的东西”?

习俗杂谈

为什么“乌鸦叫凶”天下皆知,而它的“反哺”孝行却少人提?

习俗杂谈