苗族“斜襟左衽衣”结构复原与评价

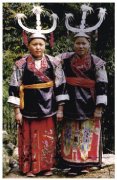

左衽是我国古代少数民族区别于汉族的服装形制,古文献中记载的“辫发左衽”,意指“胡束”异族统治的辽契丹族服饰亦以左衽为主。元时本族虽以左衽为传统,但由于对汉族统治的需要承汉制,形成了左右共治的局面,甚至推行以右衽为正统,进入汉人统治时期,明初曾明令禁止左衽。然而,“斜襟左衽衣”在少数民族地区仍很流行,特别是在贵州聚居的苗族被完整地保存下来。斜襟左衽的特征是左右襟不对称,右前襟大于左前襟,襟线从领部斜向左腹部为左衽。苗族摄影师吴仕忠先生编著的《中国苗族服饰图志》一书记录了这种面貌,共收录苗族服饰173种,斜襟衣共有20种,而斜襟左衽衣仅为两种,可见其形制之特别。[1]学术界普遍认为,左衽衣与蜡染风格共生,且主要出现在丹寨,故该样式被称为“丹寨式”;因为领背用白布蜡染,故又称“白领苗”;根据地域又称其为“丹都式服饰”,主要流行于贵州的三都、都匀、丹寨等县。获取其标本进行研究,成为破解苗族“斜襟左衽衣”结构设计方法的关键。

一、斜襟左衽衣主结构的背景信息

标本在结构上呈交襟左衽,是苗族服饰中最古老和最具代表性的结构,其形制从贯首衣演变而来(苗族至今依旧保持这种形制),是苗族服饰的活化石。大襟左衽衣形制独特,

点击展开查看全文

展开全文

APP阅读