文化可持续创业视角下的广西壮族服饰生产

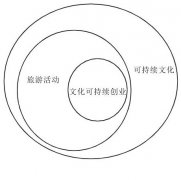

近年来,随着文化产业的兴起,民族地区的人们可以利用自身独特文化(包括“非遗”文化),作为发展经济的资本来发展地方经济。对于具有“活态流变”特点的非物质文化遗产,“生产性方式保护”被认为是一种更具生命力和延续性的保护和传承方式[1]。然而,在“需求决定了生产和发展,对非物质文化遗产保护来说也不例外”的市场环境中,人们担心在文化商品化后,基于市场导向的产业运作模式带来文化上的妥协,从而损害发展产业所需要的文化基础[2]。美国学者KristenK.Swanson和ConstanceDeVereaux在对美国HOPI印第安人的旅游业研究基础上,提出了“文化可持续创业”的理论框架[3]。在这一理论中,民族地区的人们利用他们所特有的文化资源作为创业资本,同时,基于文化为核心的原则,选择得当的创业活动并以创业举措维持文化,实现民族地区经济发展、活态文化保护与传承的双重目标。

壮族是世居于中国广西的少数民族。广西炎热的气候、充沛的降雨量,造就了壮族以稻作农业为主的生产方式,也形成了与其生存环境和经济模式相适应的服饰形制。近年来,由于种种原因,传统民族服装边缘化、礼服化,制作服饰的材料与工艺大为改变,传统民族服饰工艺的传承陷入危机。对此,人们采取各种措施,以保证文化能够更好地延续。在政策层面,壮族服饰制作技艺在2014年列入第四批省级非遗名单,并确定了传承人体系,将其纳入法规保护的范畴;在学术界,对壮族服饰的研究形成了服饰基础资料的采集与介绍,壮族服饰的艺术特征及制作工艺考察,结合民俗、信仰、人生礼仪、文化心理、社会规范功能等多角度、多学科的交叉阐释,及壮族服饰的传承与开发四个

点击展开查看全文

展开全文

APP阅读