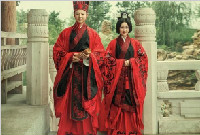

《老北京的服饰与穿著》西洋服饰冲击下的老北京服饰

中西混杂,光怪陆离:西洋服饰冲击下的老北京服饰

西服东渐,传统服装受冲击

晚清,反清的革命党人和进步人士,为了表示自己的政治立场,都剪辫子、脱长袍马褂,穿上了象征时代精神的洋服,以表示与大清彻底决裂。当时,众多留学生和青年知识分子也受到感染纷纷效仿。虽然朝廷大肆阻扰,但收效甚微。

民国后,受西方国家影响,人们普遍穿起了洋服。民国政府还仿照一些西方国家的礼仪,制定了《服制条例》,大燕尾礼服、大高筒礼帽以及西服都被人们所接受。

但有些人的传统意识很深,在服饰方面还相当保守,尤其是老年人仍保持着长袍、马褂、棉布鞋的装束,只有青年人和少数中年人对西装情有独钟。他们不但自己喜欢穿洋装,对穿袍褂的人还投来异样眼光。

五四新文化运动以后,人们对西装产生了矛盾心理,一方面对旧传统强烈反对,要求改换新装。另一方面,西方列强国家对中国极度排斥,中国人恨人及物,这样,穿西装很自然地就会被人视为“没有民族气节”。

所以,自此以后,除少数上层知识分子、洋行的经理职员和一些汉奸们之外,中国人在某种程度上都对洋服“另眼相看”。

有的人虽对洋服没有什么反感,但总觉得它高不可攀,买一套洋服的价钱可以买十几套民族服装,在经济上不合算。还有人觉得与自己从事的旧行业不太相称。更多的人认为别人都穿袍褂,唯独自己穿洋装,与其他人不协调、不合群,有碍于与他人往来共事。

因此,老北京人仍然穿长袍、马褂,甚至许多从国外归来的留学生、学者、教授,也仍然不改袍褂的旧装束。陈寅洛、王国维、林语堂等都是留学、任教于国外多年的学者,却一直穿长袍、马褂。

本来,西装的流行浪潮兴起于知识界,

点击展开查看全文

展开全文

APP阅读