「拓斯珠宝」春秋战国珠宝首饰( 公元前770~221 年)

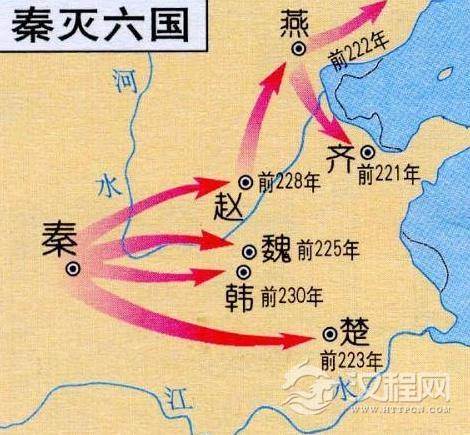

东周后的不久,天下大乱,开始了长达五百多年的列国诸侯混战时期,称为春秋和战国。在这近三百年间,烽烟四起,战火连天。司马迁写道:“春秋之中弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保社稷者,不可胜数。”春秋之后,各诸侯国又开始了争夺真正霸主的战争,史称战国。最终秦国战胜了各诸侯国,于公元前221年统一了中国。

这一时期的服饰风格极为多样。在这段混乱的年代里,人们的思想却异常活跃。特别是战国时期在艺术品的风格上,北方各国多呈现出特有的古朴雄浑之美,而以楚国为代表的南方地区,则具有动荡的充满激情的色彩,其器物造型优美灵动,与商周时期神秘而凝重的风格有十分明显的变化。

战国时期,出现了中国第一部工艺专著《考工记》,它总结了前代各种工艺制作的经验,提出了“天有时,地有气,工有巧,才有美,合比四者然后可以为良”的观点,成为以后工艺品制作的一个重要标准。在这个以战争为主的年代里,男子的首饰种类和数量占有重要地位,到处都显示出一种阳刚之美,

一、追求时髦新奇的男子冠饰

东周和春秋战国时,诸侯争雄,霸主们为显示自己而标新立异,追求时髦新奇是当时服饰的一个显著特征。如《淮南子·览冥训》中所说,当时“衣冠异制,各殊习俗”。七国异族,各种习俗都反映在冠服上。《墨子·公孟》中有段话说的就是这种状况:“昔者齐桓公高冠博带,金剑木盾,以治其国,其国治。昔者晋文公大布之衣,牂羊之裘,以治其国,其国治。昔者楚庄王鲜冠组缨,绛衣博袍,以治其国,其国治。昔者越王勾践,剪发纹身,以治其国,其国治。此四君者,其服不同,其行犹一也。”特别是在南方的楚地和当时中原诸国的习惯很不相同,他们完全不顾中原《周礼》中“奇服怪民不入宫"的礼教,各类奇异衣饰制作得十分华美。如三闾大夫屈原就很喜欢高冠奇服,年既老而不衰,而楚文王好獬冠,举国风行一时。除了商周时期的一些冠饰外,以此发展而来的新冠饰也相继出现。如有很多以鸟兽的样式而命名的冠,像獬豸冠、鹖冠、鹬冠等,另外还有切云冠、远游冠、皮弁、缁布冠等,许多冠饰流传下来,成为以后各朝各代常用的冠饰种类。

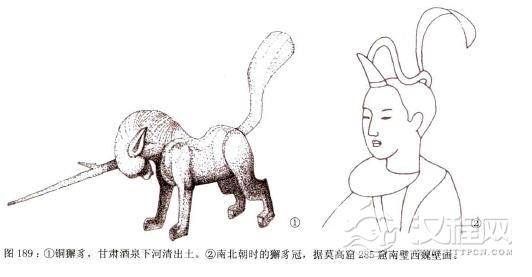

(一)神角獬豸冠

是楚王用一种称为獬豸兽(獬:音同“谢”,豸:音同“志")的角制成的执法官所戴的冠。传说獬身兽是一种类似羊的怪兽。在《异物志》中记载着传说中的这种异兽,它能辨别是非曲直,“见人斗,即以角触不直者,闻人争,即以口咬不正者。”楚王用这神羊的一角,取它“公正”的含义制成执法官的冠饰,意思是让执法者能够公正的辨明是非。《后汉书·舆服志下》:“(法冠)执法者服之…或谓之獬豸冠。獬豸,神羊能别曲直,楚王尝获之,故以为冠。”在《淮南子》中还记述着由于楚王喜爱戴这种冠,使楚国上下风行一时。到了秦灭楚时,秦王把此冠赏赐给近臣、御史,也是想使这些执法者具有其公正意志。在甘肃酒泉下河清出土的一只铜獬豸,独角带刺又称为“独角兽”,在墓葬中随葬此物有镇墓辟邪的作用。到了魏晋时期,这种冠仍为法冠,又名“柱后”。有学者认为,在长沙马王堆一号墓出土的木俑中,大部分都在冠前直立一只角形木棒,也许是獬豸冠的遗风国的遗风。

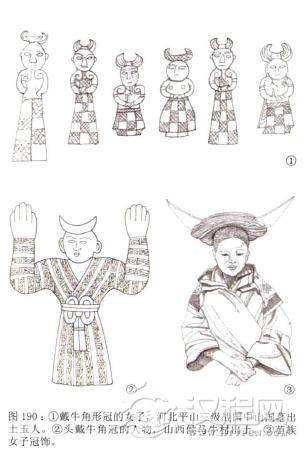

(二)中山国的一种牛角形冠

在河北平山三汲战国中山国墓中出土了一些小玉人,他们的头上戴一种角形冠,也是古代保留兽角特征冠饰的一种。这种冠在山西侯马冶铸遗址及西周铜像上也有发现,应是当时较为普遍的冠饰。有趣的是,在现在的苗族中仍能见到这样的头饰。

(二)赵国鹛冠